Our Service

服務數據

39 個

服務據點

37位

專業紅鼻子醫生

7729次

小丑探訪

242132道

笑容綻放

OUR NEWS

紅鼻子新消息

2025 年 9 月 25 日

生命關懷與社會共融的觸媒

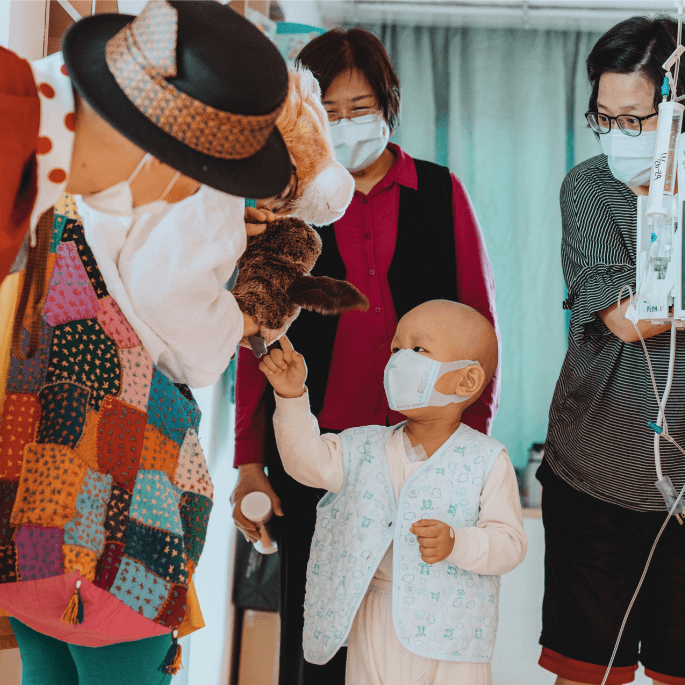

在醫院裡,觀眾不只是「病人」。還有家屬、護理師、志工。他們在生理與心理的高壓下,很少有人有餘裕去看一場表演。

紅鼻子醫生想做的,是把那場表演搬進來:以人為中心,把笑與遊戲交還給每一個人。

從進醫院前的病情閱讀、到休息室的著裝與暖身;從走廊的小調、到床邊的即興對話。這不是一次性的活動,而是長期、規律的公共藝術實踐。它讓醫院暫時變成可以想像、可以創造的空間;讓孩子與家屬從緊繃的現實岔出一條小路,獲得片刻呼吸。

董維琇老師,把這種工作,放回公共藝術與社會參與的脈絡來看:

當藝術的「電流」流入醫療場域,藝術家就成了社群的「意外訪客」與觸媒。它不取代醫療,卻補上情感照護的縫隙。

於是,笑不再是奢侈,而是一種基本權利;醫院也不只是治療所,更是能孕育連結與尊嚴的地方。