紅鼻子醫生——

兒科病房裡主治「玩耍」的醫師

文/曾靖雯 (紅鼻子關懷小丑協會南部演員)

紅鼻子關懷小丑協會(紅鼻子醫生)目前有30位完成專業培訓的小丑醫生。

這是兒科病房的一個週間上午。

早上9點,護理站已有許多醫師及護理師進進出出,此時,有兩個人拖著行李箱從外面進來,跟大家簡單打了招呼之後,默默走進休息室。

打開行李,裡面有各種顏色鮮豔的衣服及道具,兩人換上服裝、綁頭髮,坐下來對著鏡子在臉上輕輕畫上幾抹色彩,最後戴上紅色的鼻子,他們立刻轉換變成小丑角色。

兩位小丑有各自鮮明的個性,在你來我往的暖身過程中,建立彼此的默契;接下來他們把今天的住院名單放進口袋,開始彈奏音樂,走出休息室,在病房走廊上唱歌,繞圈遊行。

他們哼唱,音符飄進病房,聲音輕輕攪動著整層病房的氛圍,像是向病童及家屬打招呼:「嘿,紅鼻子醫生又來囉!」繞完走廊,接下來,這兩位小丑即將根據護理長交待的病人資訊,進入每間病房,一一面對身體、心情、精神等情況皆截然不同的病童,為對方量身發展一個即興互動的玩耍過程,至於對方會有什麼反應?未知!

以上,是「紅鼻子醫生關懷小丑協會」的小丑演員每週到兒科病房演出的大致流程,也是我身為紅鼻子醫生演員之一,這四年多來的病房工作日常。

2017年底,我通過紅鼻子醫生協會長達半年的甄選、集訓、入院實習及審核,成為第一批正式常態進駐南部醫院的小丑演員,迄今大約累積了220場的病房演出。一開始,我跟很多人一樣,以為小丑就是一種故意誇張搞笑的表演,但實際參與之後,才發現它並不是刻板印象中的那樣。

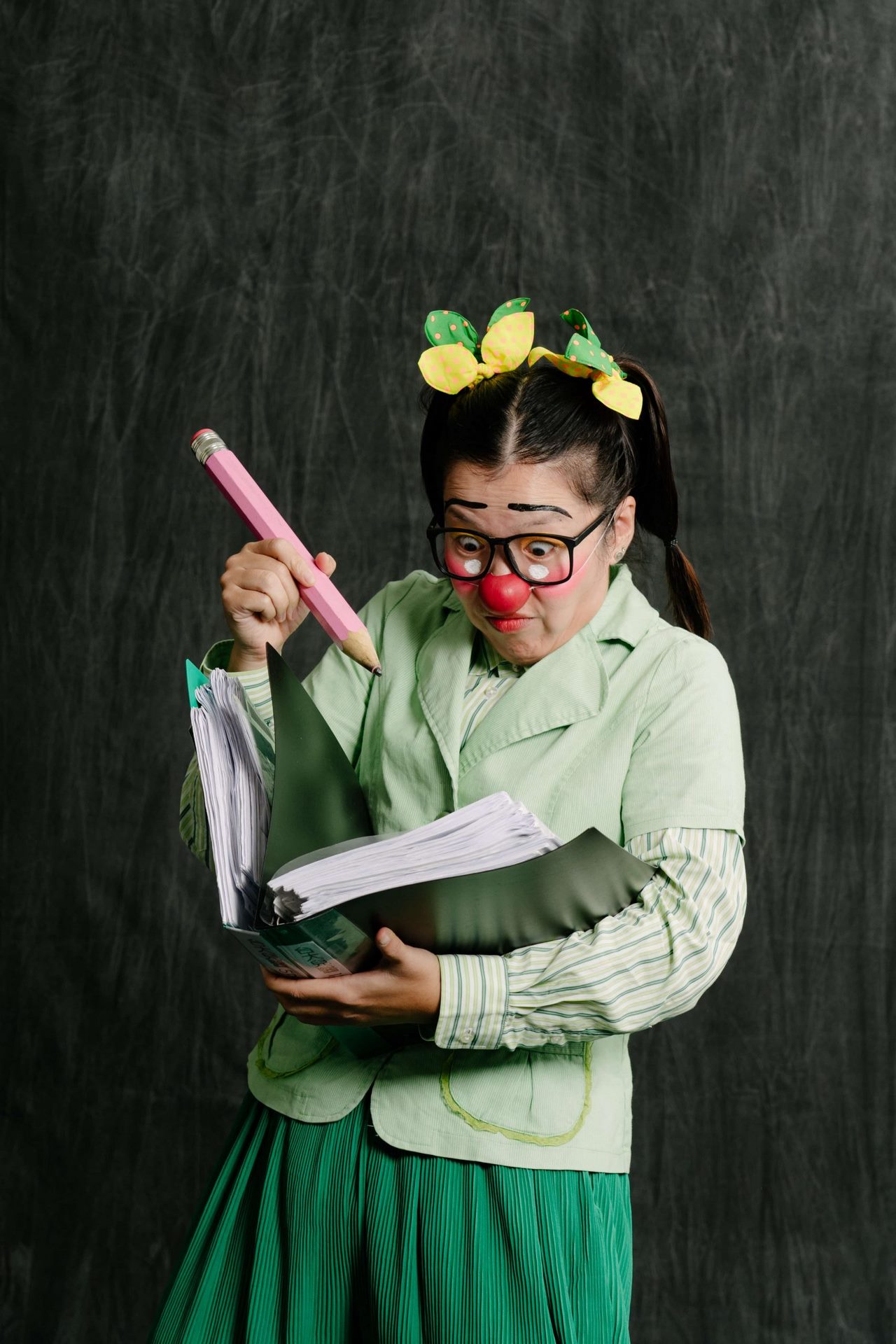

曾靖雯的小丑醫生角色:田田

每位小丑醫生都有各自鮮明個性與暱稱。

「紅鼻子醫生」是什麼?它是一群演員戴著紅鼻子面具,以戲劇小丑的表演藝術技術,進入醫療場域,跟各種情況的病人即興互動,是一種結合戲劇藝術及醫療人文意義的「醫療小丑」(medical clown)實踐。

這樣的演出,不是為了純粹成就狹義的藝術,而是以病童為主體,敏察病童當下的身心狀況及週遭人事物線索,從中尋找跟對方互動的起點。小丑角色不追求綜藝化的、刻板化的搞笑,而是誠懇面對自己當下的情緒及想法,由內而外轉化成戲劇性的反應,然後等待小丑夥伴及病童的回應,一起發展有情境堆疊的、有張力的、有適當收尾的戲劇線互動。

也就是說,紅鼻子醫生沒有固定腳本,完全仰賴小丑演員跟病童、家屬、醫護人員及病房現場的「當下」互動連結,很多時候其實就是在「現實」中尋找可以「被玩耍」的素材,邀請彼此發揮想像力,一起來「玩」。

問題就來了:為什麼要在醫院這個需要安靜、秩序的場域中「玩」呢?不會很吵嗎?不會很危險嗎?治病才是首要任務,玩有必要嗎?....很多關於「在病房裡『玩耍』」的不確定感,可能都出現在很多人的心中,包括我一開始也是。

紅鼻子醫生演出沒有固定劇本,每一場演出都是即興的與病童、家屬、醫護人員、病房產生連結,邀請彼此在這個魔法空間,一起來「玩」。

記得當初我第一次進入兒童病房實習,觀摩台北的資深小丑演員演出,一看到他們走出休息室,開始在走廊上彈唱歌曲,我當下是非常震撼的。因為他們雖然沒有刻意大聲嚷嚷,但光是近距離親眼看到這兩位「奇裝異服」的人出現在素淨的病房,且在應該要「靜悄悄」的走廊上彈琴唱歌,我心裡所有對於醫院「應該是___樣子」的習慣性認知,全都浮現出來,且通通被兩位小丑的存在衝擊。那時,我甚至為他們緊張:「這樣一直唱歌不會太吵嗎?病童們不會被打擾到嗎?醫生護理師們不會生氣嗎?....」等等的擔心一直在我心裡迴響著。

但當我繼續隔著距離觀摩小丑,我發現有些病房雖然的確出現了一些騷動,但並不是我想像的生氣或覺得被干擾,反而是期待的表情;到了護理站,忙碌的護理人員雖然埋首眼前工作,但聽到音樂、或遇到小丑笨拙地靠近打招呼時,有些人的臉上瞬間出現了放鬆的線條。

後來,資深小丑們進入一間病房,先跟病童家屬建立關係,跟大家慢慢有默契之後,互動過程出現了想要一起「開演唱會」的提議,整間病房所有床的病童及家屬明顯都很有興趣,眼睛亮了起來。這時,不知道是誰把病房電燈關掉,小丑於是拿出手電筒,家屬則用手機打光,所有人一起在黑暗中唱歌,同時揮舞手上的燈,現場頓時一片光海。唱完一次,不過癮,大家又用力大聲合唱了第二次。整齊宏亮的歌聲及唱畢的歡呼聲,在這間病房裡迴盪。

當所有人陶醉歡唱,在一旁觀摩的我,一邊跟著唱,一邊忍不住起了雞皮疙瘩。在兒癌病房這個充滿重量的現場,竟能有如此輕盈的一刻,大家臉上的笑意、聲音裡的滿足,以及依依不捨的散場及互相祝福,短短一燦,卻是所有人共同投入打造的真實。這樣滿室的喜悅,也許是長久住院的他們,很久沒有體會過的。

紅鼻子醫生的「玩耍」邀請,讓病童一切都被安排好的住院生活,出現了一個入口,可以選擇走進來或者觀望,自己做出選擇。

後來,在持續學習實踐紅鼻子醫生的漫漫長路中,我越來越能體會紅鼻子醫生在病房—尤其是兒癌病房—裡存在的價值。「玩耍、遊戲」也許乍看幼稚?不切實際?干擾現有秩序?無法被輕易量化成有利身心狀態的實證數據?卻是基礎的人性需求及本能。紅鼻子醫生因為逐床跟病童互動,他們的感受、想法都成為遊戲的互動素材,有時我們依情況給予溫柔同理的回應,有時則丟出玩耍式的刺激。這些建立在情境上的玩耍邀請,讓原本一切都被安排好的住院生活,出現了一個入口,病童可以走進來(或在門口觀望),依喜好作出選擇,小丑會跟他們一起經歷某種具創造性的互動,表達他們想要發出的聲音。

紅鼻子醫生不是久久一次的志願服務,而是建立在協會跟院方攜手合作的基礎之上,由受過訓練的小丑演員常態進駐,每週固定1-2天在病房演出,全年無休。當小丑長期在病房裡規律出現,我認為我們就是廣義的病房工作團隊一員,只是小丑跟醫護人員擅長的事情不一樣,小丑能做的是在醫療現場,透過戲劇的美學距離,跟大家共創有想像力的情感互動及紓發表達;但同時,小丑需要、也能夠跟醫護人員組成現實上的合作關係,藉由彼此的專長,互相補充、呼應、支持,共同組成以病童為中心的友善醫療關係網絡。

擔任紅鼻子醫生迄今,我沒有一天不覺得小丑在病房現場是一個「格格不入」的存在—無論是鮮豔的外形、或各種笨拙誠實的行為—但恰恰是這樣格格不入卻又理所當然的無畏姿態,讓小丑這樣的戲劇角色最有本錢站到現實與虛擬之間的位置上,陪病童在醫院裡經歷安全的、被允許的、能被承接的玩耍,用輕盈的形式悄悄銜接或轉化病童與疾病共處的重量。紅鼻子醫生是一個看似簡單、實則複雜艱難的角色,紅鼻子醫生協會一直以最大的努力,安排各種訓練,讓小丑演員保持成長與反思。我們必須持續探索玩耍的靈活及智慧,才能肩負起擅長「玩耍」的「醫生」職責。

如果您認同紅鼻子醫生的公益行動,可以透過下列的方式與我們一齊推動這個大輪子:

►成為我們的大使,將我們的故事傳遞出去